▎药明康德/编译(来源:纽约客)

本文由药明康德团队整理,欢迎分享至朋友圈。转载请于文章开头注明“本文来源于药明康德微信公众号(ID:WuXiAppTecChina)”

英格兰牛津,一个有雾的二月早晨,我到达了约翰拉德克利夫医院,我与一位名叫Irene Tracey博士的科学家约好,她是一位五十多岁充满活力的女性,领导牛津大学纳菲尔德临床神经科学系(Nuffield Department Of Clinical Neurosciences, University Of Oxford),被誉为“疼痛女王”。

▲“疼痛女王”Irene Tracey博士(图片来源:牛津大学)

一名博士生使用一把尺子在我的右胫骨上画出一个1英寸的正方形。他戴着厚厚的橡胶手套,将一团淡橙色的奶油挤在正方形中。奶油中含有辣椒素,使辣椒“燃烧”的化学物质。“我们喜欢辣椒素,”Tracey博士说:“它有两个好处:逐渐变得非常强烈,且能激活皮肤中的很多受体。”涂完,我签署了免责声明,然后被绑在磁力扫描床上——核磁共振成像(MRI)机器。

这台机器是7特斯拉(7T)MRI,世界上总共也不到一百台。它产生的磁场(特斯拉是磁力强度的单位)是普通医院MRI机器的4倍,导致图像更加细节。成像技术人员警告我,一旦他将我滑入机器内部,可能会感到头晕,看到闪烁的灯光,或者在嘴里体验到金属味道。Tracey博士解释说,磁场会立即将我体内每个氢原子的质子拉齐。然后她进入一个控制室里,在那里一排屏幕可以让她看到我的大脑经历疼痛。

在接下来的几个小时里,针头反复刺入我的脚踝和小腿的肉里。在辣椒素贴片部位会放上热水瓶,让人感觉是三度烧伤,然后在同一位置放上冷却包来缓解。每当Tracey博士和她的团队准备观察我的大脑时,机器都会发出嗡嗡声,我面前的一个小屏幕在黑色背景上用白色字体闪现“Ready”字样。每次袭击后,我被要求用0到10分评估疼痛程度。

最初,我担心自己会让团队失望。辣椒素贴片几乎没有刺痛,我给第一轮的针刺打3分。我不太担心。接着贴片开始发痒,然后燃烧。当热水瓶被放置在它上面大约一个小时后,我肯定疼痛已经达到8分。接下来的一组针刺感觉就像我正在被一个热金属穿过。

当我的数据被送去分析时,她将一杯大卡布奇诺咖啡送到我的手上,用酒精轻轻擦拭掉辣椒素。

这个成像分析软件由她的部门设计,现在在世界各地使用,采用从冷到热的色标,从蓝色到红色到黄色,显示脑部区域的神经活动水平。Tracey博士分析了成千上万的这些“blob图像”,使用称为功能磁共振成像(fMRI)的技术扫描的结果。图像显示,一连串的橘黄色水母在我的头骨里飞舞,表示我的疼痛出现和消失,它的轮廓变化,随着轻微的不适变成几乎无法忍受的痛苦。

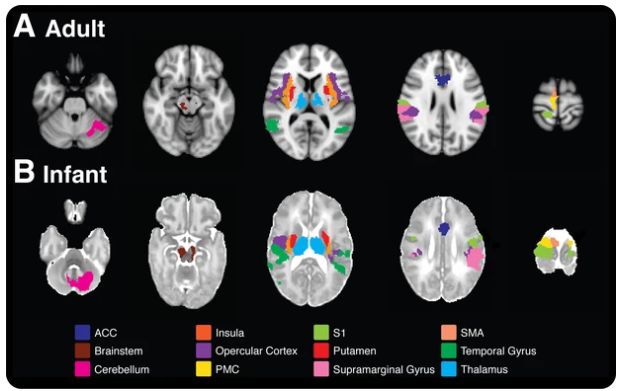

▲痛感诱发的大脑活动在成人和婴儿中活跃脑区的比较(图片来源:参考资料[2])

对于科学家来说,疼痛研究长期存在一个难题:它是一个生理过程,就像呼吸或消化一样,然而它本身很主观——只有自己能感受到疼痛。将其准确地传达给他人是件难事。让一个患者试图描述头脑中的疼痛,他的语言立即枯竭。

医学界也经常因为疼痛难以形容而感到沮丧。 “所有人都知道他们自己的感知体验无可置疑,却不能通过语言来表达。因此,疼痛被简单地描述为疼痛。”

但是,在过去二十年中,少数科学家已经开始寻找方法来获取可量化的、客观的数据,Tracey博士已经成为该领域的一个著名专家。通过扫描数千人,包括健康人和病人,同时让他们体验灼热、针刺、电击,她开创了研究疼痛神经科学的实验方法。在过去的几年里,她的工作已经从对“正常”疼痛的研究扩展到了慢性疼痛领域。她的发现已经改变了我们对疼痛的理解;现在,这些研究有望改变疼痛的诊断和治疗,对医疗和整个社会产生影响。

测量疼痛

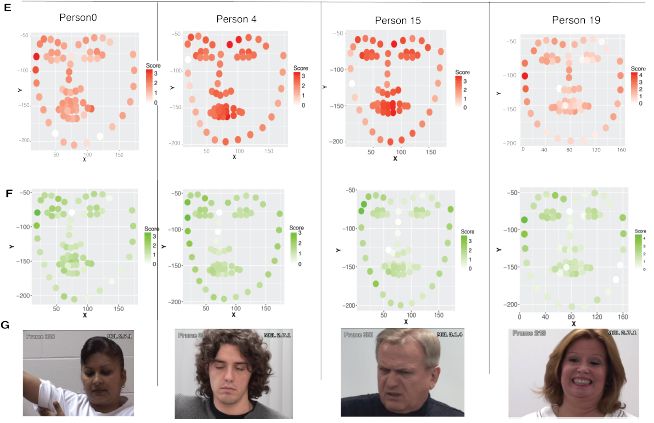

疼痛研究史充满了巧妙的,大多是失败的疼痛测量尝试。十九世纪的法国医生Marc Colombat de l'Isère评估了痛苦哭喊的音调和节奏。20世纪40年代,康奈尔大学的医生使用一种发热仪器“dolorimeter”精确地测量额头疼痛的增加程度。去年,麻省理工学院的科学家开发了一种名为DeepFace LIFT的算法,试图根据面部表情来预测疼痛评分。

▲DeepFace LIFT算法根据面部表情打分疼痛(图片来源:参考资料[3])

目前,最广泛采用的疼痛评估工具仍依赖于受害者的主观报告。McGill疼痛问卷(McGill Pain Questionnaire)在临床中被广泛使用,这个量表包含大约八十个描述疼痛的词汇——“刺痛”,“啃咬”,“放射”,“射击”等等。

到目前为止,用于测量疼痛的最常用工具是0到10的数值尺度。1948年,英国心脏病专家Kenneth Keele最先使用,他要求患者在0(无疼痛)和3(“严重”疼痛)之间选择一个分数。多年来,为了适应更多的感觉变化,这个量表已经扩大到10级。在某些情况下,患者不是选择一个数字,而是在10厘米长的线上做标记。

但数字尺度远不能满足要求。在Tracey博士的MRI机器中,我的三度烧伤感觉比最初的针刺强五分,但它真的比我能想象的最疼少两分吗?当然不是,但是,从来没有经历分娩、骨折或者严重的手术的我,怎么知道什么是满分的疼痛?

疼痛评分的自述性质不可避免地影响其准确性。多个研究表明,疼痛治疗方面存在惊人的差异。黑人患者因为相同的疼痛程度接受处方药治疗的可能性明显低于白人患者,而且他们接受的剂量更小。来自宾夕法尼亚大学的一组研究人员发现,女性服用阿片类镇痛药物的可能性比男性低25%。

此外,一旦疼痛成为临床医疗实践的标准,医生就会发现疼痛变成流行病。他们开始处方阿片类药物。在1997年至2010年期间,每年开具药物的次数增加了800%以上,达到620万次。阿片类药物成瘾和滥用带来的灾难性结果不容忽视。

如果没有可靠的疼痛测量数据,医生就无法使治疗标准化,也无法准确评估治疗的成功程度。并且,如果没有一种方法来比较和量化疼痛现象,疼痛本身仍然是神秘的。这个问题是个死循环:当我问Tracey博士为什么疼痛不能客观描述时,她解释说:人类对疼痛的生物学理解很少。其他基本的感官认知——触觉,味觉,视觉,嗅觉,听觉——已被定位到大脑的特定区域。“但疼痛没有。我们仍然不知道大脑是如何发生疼痛,但你绝对能感到疼痛。”

研究疼痛

1990年,Tracey博士开始在牛津大学攻读博士学位,利用MRI技术研究杜氏肌营养不良患者的肌肉和脑损伤。当时,她用来映射我的大脑的fMRI技术正在研发当中。该技术通过测量通过大脑的血液中氧气流的局部变化来跟踪神经活动。繁忙的神经元需要更多的氧气,并且,由于含氧和缺氧的血液具有不同的磁性,神经活动会在磁场中产生一种可检测的信号。

1991年,位于波士顿的麻省总医院(MGH)的一个团队展示了人类视觉皮层的第一个颗粒状视频“点亮”,因为皮层将视神经的冲动转变为图像。Tracey博士为此申请了MGH的博士后奖学金,从1994年开始在那里工作,尽可能地使用MRI技术。在波士顿的求学即将结束时,Tracey博士开始认真思考痛苦。十几岁打曲棍球,使她第一次经历了严重的疼痛——需要手术的膝盖受伤——但却是与同事的一次偶然对话,引起了她的科学兴趣。

Tracey博士回国并帮助建立了牛津大学的功能性磁共振成像中心。科学家们已经基本上放弃了寻找单一疼痛皮层的想法:在少数几篇发表的fMRI论文中,描述了一个人被烧伤或用针刺伤时的大脑活动,扫描似乎表明疼痛在大脑的许多部位都有明显的活动,而不是像听觉或嗅觉一样影响单个部位。Tracey博士的计划是设计一系列实验,区分疼痛对不同区域的影响,以便准确理解每个区域对全身感觉的贡献。

1998年,她带着第一个博士生Alexander Ploghaus到加拿大进行为期一周的研究。他们的受试者是一群大学生,包括几名冰球运动员。Tracey博士和Ploghaus使用自制的加热元件对受试者左手背部加热,热量大小以红色,绿色和蓝色灯光区分。灯光以一种看似随机的顺序出现,但逐渐地,受试者意识到一种颜色总能预示疼痛,而另一种颜色总是伴随着舒适的温度。最后,MRI扫描结果令人震惊。在整个实验过程中,不幸的光线开始触发越来越多的血液流向几个大脑区域 ——前岛叶和前额叶皮层。Tracey博士和Ploghaus总结说,这些领域应该负责对疼痛预期的感知。

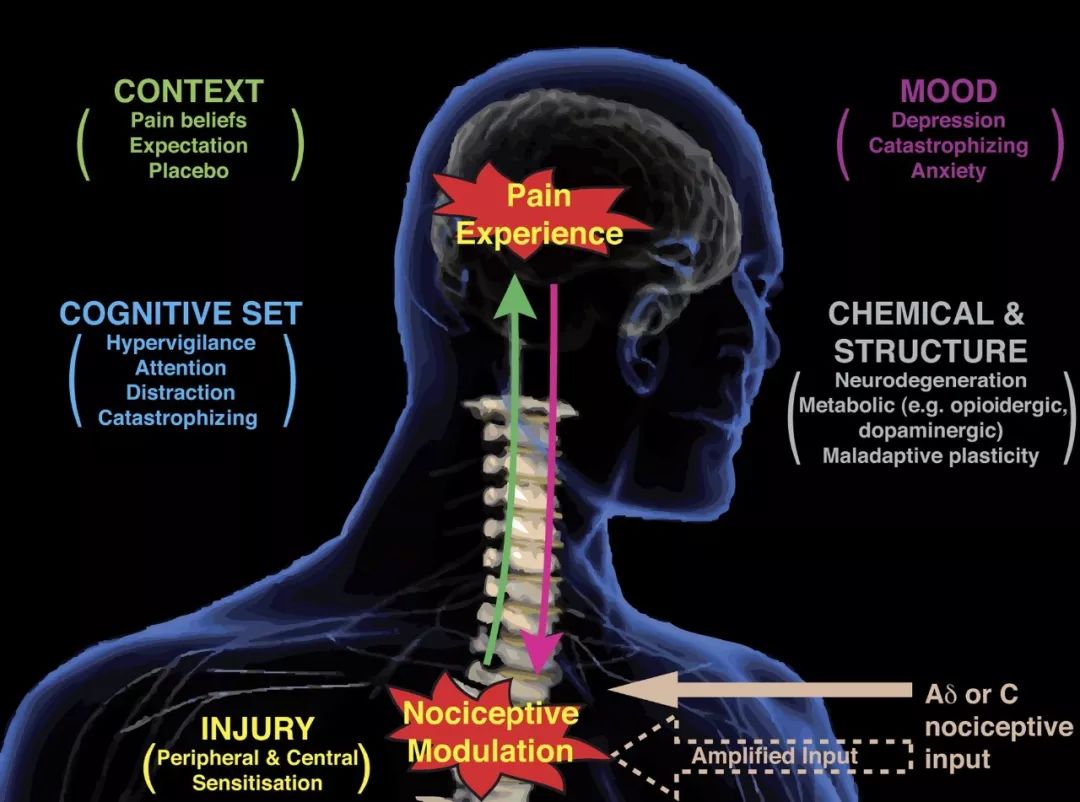

这个试验表明,疼痛的体验可以部分地通过预期而不是通过实际的感觉来产生,这是将疼痛现象分解的第一个实验步骤。在接下来的十年中,Tracey博士设计的实验揭示了各种大脑区域在调节疼痛经验中发挥的作用。她采纳了行为心理学的研究结果,即分散注意力会减少对疼痛的感知——就像医生告诉孩子在打针时从十开始倒数一样。她研究了抑郁症对疼痛感知的影响——患有抑郁症的人通常比其他人从同样的刺激中感受到更多疼痛,并证明这也可能改变神经活动的分布和程度。

她最引人注目的一个实验观察了宗教信仰如何帮助人们应对痛苦。比较虔诚的天主教徒和无神论者的神经学反应,她发现两组人有相似的基本疼痛体验,但是,如果受试者看到了圣母玛利亚的照片,信徒们认为自己不适的程度比无神论者低了近一个百分点。当看到一幅普通的画作时,两组人对疼痛的感觉是一样的。这些影响可能具有深远意义,表明文化态度可能具有神经学印记。

Tracey博士的研究已经开始解释为什么人们会以不同的方式经历相同的疼痛,以及为什么同一个人的疼痛会每天不一样。虽然她发现的许多结论只是增强了心理实践和常识,但她的科学证据具有珍贵的临床价值。

这些早期实验反复证明疼痛涉及复杂的神经活动,整个大脑都产生反应。尽管如此,通过识别控制疼痛的辅助因素,例如疼痛预期,Tracey博士和她的团队逐渐能够对最基本的脑部区域进行研究。2007年,Tracey博士确定了所谓的“疼痛的大脑特征”——一组大脑区域产生的独特模式,在疼痛的经历中协同作用。没有一个区域特定作用于疼痛。

▲影响疼痛感知的主要因素(图片来源:参考资料[5])

2013年,科罗拉多大学博尔德分校的神经科学家Tor Wager博士创建出一种能够识别疼痛独特模式的算法,它能够以超过95%的精确度识别出疼痛的大脑部位。当算法通过表观强度对脑部激活图进行排序时,结果与参与者的主观疼痛评级相匹配。通过分析神经活动,它不仅可以告诉某人是否有痛苦,还可以告诉他们疼痛的强度。

然而,在大脑产生疼痛的许多模式中,只有一个部位在始终保持高水平上活跃:岛叶的后背区域。使用新的成像技术,Tracey博士和她的一名博士后研究员Andrew Segerdahl最近发现,长时间疼痛经历的强度恰好与流向大脑这一特定区域的血液流动的变化是一致的。换句话说,该部位的活动最终为疼痛提供了生物学基准。

在法国里昂神经科学研究中心的神经学家Laure Mazzola博士进行的一项实验中,已经证实了岛叶的后背区域的重要性。治疗耐药性的癫痫病人,外科医生常常会切除癫痫发作的大脑部位。在手术前,神经科医生经常用电探针刺激该区域及其周围环境,以确保找到目标。利用这个机会,Mazzola在术前刺激了患者后部岛叶,并记录了他们的反应。Tracey博士告诉我,当刺激这个区域时,患者“会从床上跳起来。”这些探针本身不应该引发疼痛,因为那里没有疼痛感受器。然而,激活这个区域显然足以造成一种残酷的令人信服的合成疼痛。

“好的”疼痛,“坏的”疼痛

我问Tracey博士,是否认为自己工作最终可以消除世上的痛苦,她礼貌笑了。她说,大多数疼痛都是“好的”。当你摸了烫的表面时伤害自己当然令人不愉快,但这这种疼痛的反应十分重要。在牛津期间,我遇到了她经常合作的一位神经生物学家David Bennett博士,他研究因罕见的基因突变而无法感受到疼痛的患者。“你可能想知道,为什么人类天生就有这种系统,为什么必须感到痛苦?”Bennett说。“而且这些患者很快就会给你答案,因为感觉不到疼痛是一种病。”

Bennett博士说,他的病人有的已经嚼烂了自己的舌头,刮伤了自己的角膜。他们因为未经治疗的耳部感染而发生听力损失,手放在灼热的表面上而不自知。Bennett博士解释说,在进化的背景下,我们是在痛苦的预期中存活下来的:我们是软弱的,世界是一个危险的地方。对伤害做出极其不愉快的反应有助于我们避免进一步受伤,并教会我们在未来降低受伤的可能性。

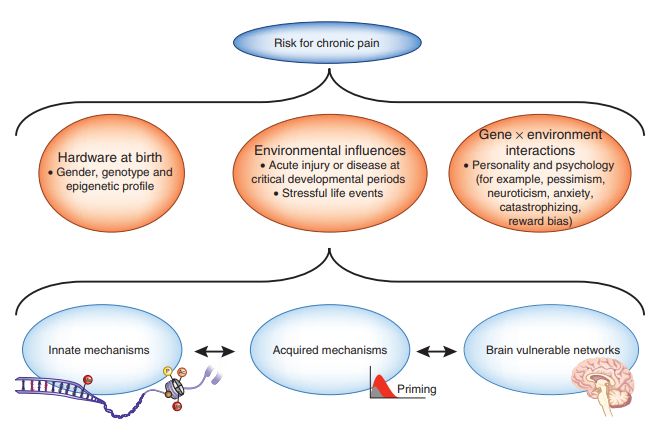

但也有一种“坏的”疼痛——这种疼痛不是任何明显的外部原因造成的。慢性疼痛通常被定义为 “超出预期愈合期的疼痛。”实际上,一旦是“慢性的”,疼痛就是疾病,而不是症状。这种观点的转变部分是由于Tracey博士的工作成果。直到最近,慢性疼痛还仅仅被认为是长期的“正常”疼痛。但神经影像学已经表明,如果慢性疼痛患者和正常人被给予相同的灼烧或针刺,他们的大脑会表现出不同的活动。Tracey博士说,慢性疼痛现在被认为是“一种新的东西,拥有自己的生命,拥有自己的生物学机制,其中大部分我们真的一点都不了解。”

▲慢性疼痛的原因和可能的机制(图片来源:参考资料[4])

直到几年前,Tracey博士和大多数研究人员一样,专注于好的疼痛,这对于理解疼痛的基本神经生物学至关重要。但真正的问题是慢性疼痛。据估计,10%-30%的美国人患有慢性疼痛。它造成每年约6350亿美元的社会支出——超过癌症和心脏病的总和。在这些统计数据的背后,是那些时刻承受痛苦的人所遭受的沉重精神负担。20年前被诊断为纤维肌痛的朋友告诉我,他的整个身份都被他不断的、全身性痛苦所包围:“这就是我现在的样子。我崩溃了。我需要恢复,但我无法恢复。”

Tracey博士的最新研究调查了慢性疼痛的关键神经学机制。它位于脑干中,一种难以触及的管状灰质,位于脊髓顶部,作为大脑与身体之间交流的通道。动物实验已经确定了脑干内的两种机制,它们在疼痛信号到达大脑其他部位之前分别发出麻痹和增强疼痛的信号。自从十多年前Tracey博士的实验室首次成功地对该部位进行成像,她已经能够展示这两种机制是如何运作的。其中一个信号要对那些你不应该感觉疼痛的情况负责,例如,当你的大脑被穿过马拉松比赛终点线的愉悦感分散了注意力。不幸的是,在某些人中,加剧疼痛的机制占主导地位。通过扫描患有糖尿病神经疼痛的患者的大脑,Tracey博士发现脑干与感受疼痛的大脑部分的交流通过脊柱增强。

Tracey博士告诉我,似乎我们都可能被脑干先入为主地感受到疼痛,但是对于慢性疼痛患者,就好像疼痛的音量旋钮一直上升,并且永久地卡在那里。没人知道为什么会出现这种过敏现象。对双胞胎的研究表明,我们的疼痛反应部分是可遗传的,但慢性疼痛与许多其他因素——性别,年龄,压力,贫困和抑郁症之间存在密切关联。Tracey博士已经开始研究生命早期急性身体不适的复发经历是否会引发脑干变化,从而提高慢性疼痛的发生概率。与牛津大学的同事们一起,她参与了一项针对极早产儿和另一位遭受特别痛苦时期的青少年女孩的纵向研究。

虽然这项研究的结果很多年都不为人所知,但她的脑干研究已经开始进入临床应用。几年前,Tracey博士与风湿病学家Anushka Soni博士合作,开始在膝关节置换手术前后对骨关节炎患者的大脑进行成像。大约五分之一的膝关节置换患者发现这种手术并不能有效减轻他们的疼痛,而且,没有人知道为什么。但是,当Tracey博士分析扫描结果时,她发现这些不幸的患者的脑干机制活动增强了,这种机制被认为可以放大疼痛信号。他们的大脑显示他们已经“慢性”了,他们不只是膝盖受伤的普通患者。

我们不可能给每个潜在的患者做脑部扫描,但fMRI实验的结果与一份叫做paindetect的疼痛检测问卷的反应密切相关,这种调查问卷被用来诊断神经功能障碍。这样的问卷可以预测手术的可能结果,以便患者可以对手术是否值得做出明智决定。Tracey博士在24名志愿者身上测试了一种化合物,她希望这种化合物可以抑制有问题的脑干区域的活动。以后,那些手术结果似乎不会成功的患者更有可能通过药物调整他们的脑干生物化学特征获得缓解。

药物开发可能是Tracey博士的研究最有影响力的结果。她告诉我,止痛药已成为药理学的墓地。在患者报告无改善后,它们的研发经常被放弃。“但他们的痛苦指数可能仍然会因为所有其他原因而上升——他们很焦虑,很沮丧,他们期待着痛苦,” Tracey博士说:“我们抛弃了可能具有高疗效的药物,因为我们采取了错误的措施——依赖于主观评价。”她认为,一旦药效能够与客观的指标进行比较,药物测试将变得更加可靠。她同时担任一个学术联盟的成员,该联盟获得了欧洲创新药物计划的大笔资助,帮助建立一套可衡量的生物指标,用以确定新药是否有效消除已知的疼痛机制,无论患者是否自述获得缓解。最终,她希望能够提供各种组合疗法,个体化地治疗疼痛患者,安抚每个人特定的神经系统。

痛并快乐着

Tracey博士一直在寻找快乐,只要她一直在研究疼痛。“它们是同一枚硬币的两面,”她告诉我。她在工作中发现许多这两者相互关联的迹象。慢性疼痛患者通常也会感到快感缺乏——无法体验快感——研究表明,他们的大脑奖励机制与常人不同。疼痛当然是一个更紧迫的研究重点,因为我们大多数人都觉得它无法忍受,但是充分理解它需要更好地理解它的对立面。

Tracey博士说:“我喜欢Jeremy Bentham的名言,'大自然已经把人类置于两个主宰者的统治之下,痛苦和快乐。' 我们在这两种力量的驱使下,作为动物,活在世上。”

参考资料:

[1] The Neuroscience of Pain

[2] fMRI reveals neural activity overlap between adult and infant pain

[3] DeepFaceLIFT: Interpretable Personalized Models for Automatic Estimation of Self-Reported Pain

[4] Pain vulnerability: a neurobiological perspective

[5] the cerebral signature of pain

四川省医药保化品质量管理协会党支部召

按照省市场监督管理局社会组织联合..关于举办2026年度四川省药品生产企业质

各药品生产企业: 2026年是我国..四川省医药保化品质量管理协会召开第七

2025年12月17日,四川省医药保化品..协会党支部组织党日主题学习会

协会党支部组织党日主题学习会 --..关于相关收费标准的公示

根据四川省医药保化品质量管理协会..协会党支部组织党日主题学习会

协会党支部组织党日主题学习会 --..