PART.

01

导读

身处夏末秋初的我们依然能感受到医药市场‘寒冬’的余波。在疫情影响持续、国际局势不断变化的大背景下,中国Biotech们坚信,拥有了全球化的格局和视野,不畏艰险的勇气和审慎的态度,才能破开重云,扬帆远航。

在上个月,药渡邀请了5位自身免疫疾病药物研发领域的业内大咖做客直播间,共同探讨中国药企与Biotech如何在自免药物上寻找全球机会。本文将结合自身免疫领域专家的深刻解读及药渡对于该领域的理解,与大家分享自身免疫领域药物研发趋势与中国企业出海策略。

PART.

02

自免领域市场大,赛道机会多

放眼国际争上游是中国企业的必要之路

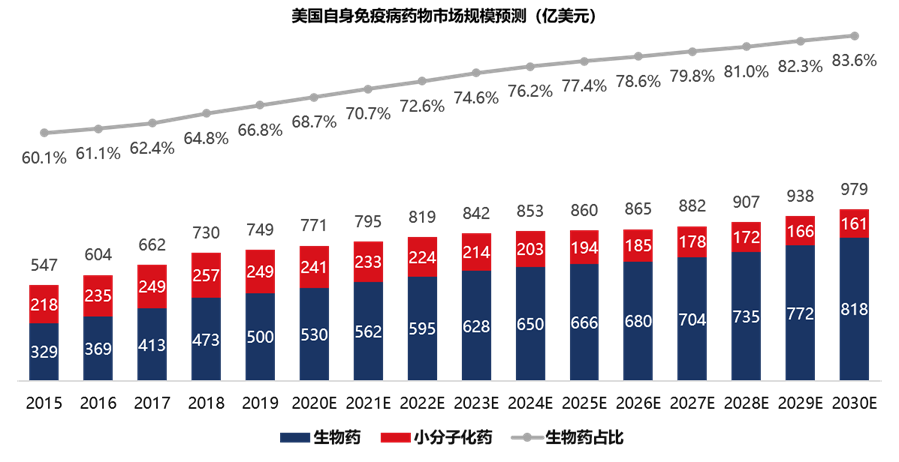

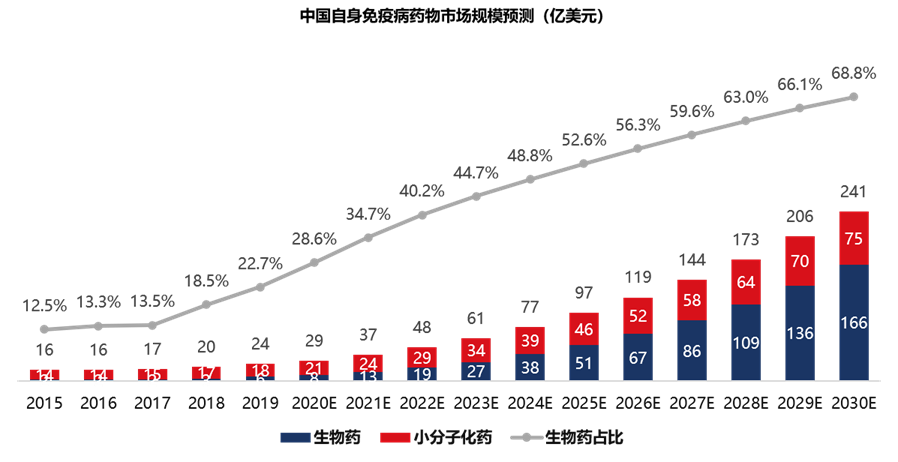

自身免疫疾病影响着全世界5%~8%的人口,随着人口增长、老龄化加剧,这一比例还将持续增高。而自免疾病对于部分患者而言,又被称为“不死的癌症”。自免药物市场规模预计在2030年达到1638亿美元,而生物药份额将会占据绝大部分。然而从2019年数据来看,美国自免药物市场为749亿美元,中国为24亿美元,仅占前者3%。朱迅教授提到,中国自免药物市场增长空间很大,但如果企业仅考虑中国市场,未来的销售将很难达到预期。

从资本热度来看,2021年中国自身免疫疾病领域投资额度达到176亿元,仅次于肿瘤领域,未来会持续上升。

数据来源:荣昌生物招股说明书,兴业证券经济与金融研究院

数据来源:The Lancet,中华皮肤科杂志,公司招股书,兴业证券经济与金融研究院

从资本热度来看,2021年中国自身免疫疾病领域投资额度达到176亿元,仅次于肿瘤领域,未来会持续上升。

2021年中国生物医药各领域融资情况

数据来源:《2021年度中国生物医药投融资蓝皮书》

朱迅教授

自免相关疾病机制十分复杂,从相关药物不断拓展并交叉的适应症上就可见一斑。根据美国FDA最新Label,“药王”修美乐涵盖了9大类疾病,实际可治疗的适应症有近20种。自免领域未来机会大于肿瘤,基于炎症学说的诸多疾病,例如神经退行性疾病、凝血相关疾病、动脉粥样硬化等都可能成为自免药物新的市场机会。

复杂疾病机制的背后涉及到的是繁多的细胞类型和细胞因子,朱迅教授认为,伴随着分子免疫学的不断发展进步、对炎症过程的不断细分,这些繁杂的因素将会越来越清晰,未来同一疾病可能会进入到高度精准的个体化治疗阶段,为药物研发带来大量机会和挑战。

美国很多企业开发的biosimilar是自免药而非抗肿瘤领域抗体,2023年将有近十种阿达木单抗生物类似药围剿修美乐,这也充分说明自免领域市场的容量巨大。自身免疫病作为需长期用药的慢性病,有的患者用了二三十年药,耐药性、依从性等问题比较普遍,常常需要更新换代,这也为药物开发带来诸多机会。

中国Biotech有足够的机会后来居上,但需放眼于全球市场,仔细对比国内外自免疾病的疾病谱差异,充分借鉴先行者经验,牢握机会谨慎前行。

自免药物研发困难,试验设计步步为营,要充分重视中外人群疾病和用药特点

朱迅教授指出了自免药物研发一大难点:阴性的临床试验结果并不意味着药物所涉及的生物途径与疾病无关。而自免新药研发本身就属难啃的骨头,国内创新药物研发在奋起赶超的过程中,临床试验的成败将成为药物宣告胜负的关键。

房健民博士

荣昌生物CEO房健民博士也提到,对于自免药物开发,美国FDA会往往要求两个大规模、双盲III期临床的数据,因此临床设计十分关键。同时在自免类药品审评方面,中美双方的标准差异比较大,与肿瘤用药相比,在开展临床研究方面需要付出更多的沟通成本。

自免药物的开发需要根据公司和产品实际出发,同时认清海内外治疗背景的差异,才能更好展开布局。以泰它西普为例,作为第一个上市的BLyS/APRIL双靶标药物,在成功冲击系统性红斑狼疮(SLE)后,开始着眼于其他多种自免疾病适应症的开发,并取得了不少令人鼓舞的结果。

从病理机制、诊疗过程、流行病学等多种维度深入了解自免疾病,才能准确指导适应症选择以及临床试验设计,后续实验开发才能少走弯路。

郑伟博士

康乃德CEO郑伟博士强调了国内外自免病治疗习惯不同所造成的影响。在开发CBP-201(抗IL-4α抗体)治疗特应性皮炎(AD)的临床试验中,入组患者超过一半为重度,而中国患者在整个入组患者中病程偏短。多种因素叠加上AD复杂的病理机制,人种和地域差异势必会对临床数据产生影响。

CBP-201在中国得到了CDE的充分许可,允许其对关键试验进行初步分析,根据CDE的这一最新反馈,康乃德预计将在2022年下半年报告CBP-201第一阶段16周治疗期的顶线主要分析数据,并计划利用积极的试验结果与CDE进行新药申请(NDA)前的讨论。如果这些讨论取得积极成果,公司将在第二阶段36周治疗期完成和分析后,于2024年提交新药申请,并可能在2025年在中国获得NDA批准。

药渡曾发布的一篇《Challenge the best-中国Biotech走向国际,系列报道(二)——论临床试验设计的重要性》(点击标题即可跳转)提到,以往溃疡性结肠炎(UC)药物研究已经表明了欧美和亚裔人群临床数据存在明显差异,另外中国部分临床试验出于对新药的谨慎,研究者可能会倾向于选择非重度UC患者,这会显著影响国内外受试者基线水平,而这也对试验结果的解读造成一定的影响。

由于国内外用药习惯的不同,中国患者对一些新药是naive、敏感的,而国外很多的病人已经用过一种甚至多种biologics,这种后天因素会导致受试者对药物反应性不同从而影响试验结果,也解释了只靠中国数据出海申报是行不通的。一个自免类新药在某个国家/地区顺利通过审批上市并不意味着在其它国家和地区也能成功复制。相应的,一个自免类新药在某个国家人群中试验结果有偏差,并不意味着在其它国家的人群中也会失败。

PART.

03

打铁还需自身硬

产品特色是核心

尽管有如此多的困难,但是我们也欣慰的看到中国自免领域仍有敢于出海,Challenge the best的产品,基本上目前成功在美国开展临床的药物,均有冲击全球前3-5名的潜质,比起部分肿瘤产品,更能体现中国药企的出海能力。

数据来源:药渡数据

典型代表,康乃德和荣昌生物其实都有类似的考量,如果一开始仅专注中国市场,那么后期产品要想进入国际化难度非常大,大病种的全球市场才是大头,产品的第一个适应症如何在全球快速“冲线”获得BLA十分重要,但首先也需要把自己的分子做好、产品本身经得起考验、拥有差异化优势才有机会。

此前康乃德先在国内开展炎症性肠病(IBD)治疗的临床研究,期间患者入组进度和试验推进速度都很好,但后面再想扩张到国际上遇到的挑战非常大,包括国内外政策差异、关键指标解读、如何选择受试者群体、新冠疫情因素等。

上海中天总经理张翼中博士总结出Population,Pattern,Property和Package‘四个P’来评价一个产品的推进,从前景、人群和适应症选择、产品本身特色以及如何将产品开发整合起来,以达到产品价值的最大化。同时张翼中博士还提到,外国企业非常在意药物的机制是否清晰,因为机制越清晰,其预期和风险就会越可控;早期要证明产品的有效性一个完整的关键性试验就足以,不宜分散过多资源和时间。

FB825授权给LEO Pharma就是个很好的例子,它本身表现出了优于度普利尤单抗的试验结果,又与LEO Pharma的管线形成机制上的互补,而在当时度普利尤单抗销售额的快速增长更是促成了FB825授权交易的成功。

自免产品开发在全局观基础上,要充分利用自家产品的差异化,当穿过“初极狭”的艰难道路后,定会豁然开朗。

PART.

04

拨云见日终有时

一碧万顷醉晴空

尽管最近国内有不少License out报道,但朱迅教授认为这些海外授权交易无法代表中国biotech出海的主流。未来10年,药品领域将上演中国消费—中国制造—中国创造三部曲。先通过国内14亿人口的消费锤炼中国药企的能力,促使药品的质量达到国际水平,生产成本降到最低。实现了大面积、全方位药品的中国制造,才能在国际市场体现出竞争力并赢得声誉,进而逐渐走向中国创造。

医药市场回调的背景下,中国经济依旧坚挺,国内Biotech和资本回归冷静的同时也在谨慎思考下一步该如何,而机会将出现在企业之间的合作互补上,若想“抱团取暖”尚需找到潘武宾博士口中的“Mr. Right”。

Biotech出海可能并不是一道附加题,而是必考题。

最后药渡咨询也想跟大家一起讨论:后来者进入自免赛道能做些什么?

国内拥有庞大的自身免疫疾病人群,免疫疾病治疗需求快速增长,用药方案逐步从化学制剂向生物制剂/新一代靶向药升级,提升空间较大

相关科室如风湿免疫科室建设和医师培养加速、生物制剂陆续降价并通过谈判纳入医保,渗透率提升有望加速;同时下一代高端生物制剂陆续进入中国,共同推动市场发展

虽然市场空间和机遇很诱人,但是自免领域新药研发的复杂性和技术壁垒很高,唯有掌握核心技术且战略布局合理的企业才能胜出

国内与国外自免相关疾病谱的差异可能提示了机遇

拥有独特自免药物发现与评价平台的企业掌握较多主动权

充分考虑患者异质性与针对性的诊断分层,不断优化临床方案设计是成功的关键之一

关于召开第七届七次理事会暨会长办公会

各相关单位: 经研究,四川省医..四川省医药保化品质量管理协会党支部开

为庆祝中国共产党成立104周年,持..四川省医药保化品质量管理协会党支部召

四川省医药保化品质量管理协会党支..认真落实巡视组反馈意见,进一步规范协

按照四川省市场监督管理局党组巡视..关于相关收费标准的公示

根据四川省医药保化品质量管理协会..关于召开会长办公会的通知

各会长、副会长单位: 根据四川..四川省医药保化品质量管理协会组织召开

2025版《中国药典》将于2025年10月..四川省医药保化品质量管理协会召开第七

四川省医药保化品质量管理协会第七..“两新联万家,党建助振兴”甘孜行活动

为深入贯彻落实省委两新工委、省市..关于收取2025年度会费的通知

各会员单位: 在过去的一年里,..四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指

四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应..四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指

四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应..