踩着全国高考的尾巴,属于创新药的年度大考也在6月9日拉开序幕。

和过往的“周五下班见”场景似曾相识,6月9日晚间,国家医保局发布了《2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件公开征求意见,宣告了2023年医保目录调整工作即将展开。

自6月初以来,不少创新药企的市场准入部门就陷入了一年一度的紧张的气氛中。

“药监局的上市审批结果和医保局的目录动态调整文件,总有一个先到。”在一家港股18A负责中央市场准入业务的杨捷这样调侃自己近来的心情,周五下班后,她收到了同事发来的链接,“之前听说谈判规则要改,但粗略看下来,规则变化不大。”杨捷一颗悬着的心也平静下来。

创新药被纳入医保的速度不断加快,这是近两年医保目录动态调整中最大的特点之一。犹记得2023年初,国家医保局发布2022年医保谈判结果的现场,国家医保局医药服务管理司副司长黄心宇公布的一组数字:2022年医保目录纳入新增加108个谈判竞价药中,有105个属于2017年1月1日后上市的新产品,占比高达97%,更有23个是当年上市的新药。

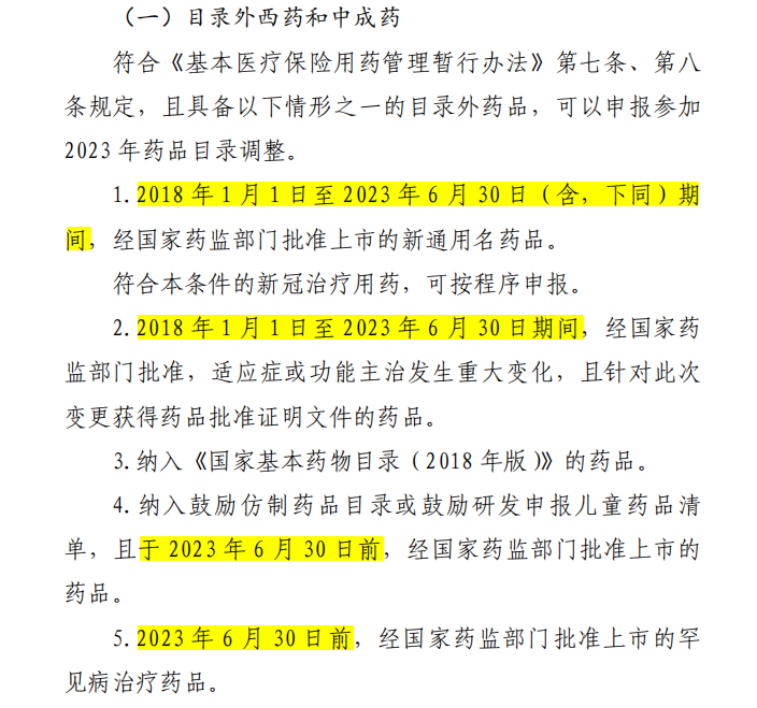

随着中国的biotech逐渐步入商业化元年,不论是商业化团队建设还是渠道能力都尚不完备,借医保“之手”实现市场的准入是一种捷径,“630”时间节点对于这些创新药来说也就格外重要。今年医保目录调整工作方案中,获批时间的deadline也一如往常,6月30日,是所有目录外西药与中成药闯关的最后时限。赶上了,就拥有了上市后快速进医保放量的可能性;错过了,未来一年都将与所有目录外的同适应证竞争者争夺自费市场。

这也就形成了一种新的产业观点:如果可以实现药品上市审批与医保谈判准入的动态衔接,取消6月30日的审批条件,对于刚刚上市的创新药来说,将更快地兑现其商业化价值。

但也出现了另一种声音:如果将顺利进入医保谈判初审名单看作是创新药的“生门”,错过6月30日,等待创新药的就是“死”吗?

以“6月30日”为期的创新药医保谈判“生死门”,取消的可能又有几分?

630之“获”与“祸”

医药行业的竞争,已经从靶点、适应证的竞争,向市场准入的竞争聚焦。

市场准入或更聚焦地讲医保准入,直接决定了一款药物上市后商业化的策略与发展前景。“进医保还是走自费,其实在一款新药上市前,公司就已经定好了策略。”一家MNC在华政府事务负责人米伦告诉E药经理人,对于竞争格局激烈的产品来说,如果能在新药上市1年内进医保,可以赢得进入市场的巨大竞争窗口期。

不难理解医保准入的压力。“一款药诞生于实验室,一路过关斩将经历临床试验一二三期,得到药监局的批准上市,但此时,它的任务才刚刚开始。”对杨捷来说,今年医保目录动态调整对药品上市的deadline要求依然是6月30日,那么提交NDA的产品能否在这之前获批,直接影响了未来1-2年的产品策略制定,留给审批的时间已不足15个工作日。

这也意味着,如果错过6月30日关门的门槛,要再等一年。作为曾“踩线”获批的获益者,米伦坦言,她所在公司的产品第一年进了医保,但竞品没有卡准时间,只能等下一年的医保谈判。“我们曾复盘过销售曲线,两款药物的商业化增长趋势完全不同。”米伦透露,“不管是MNC还是biotech,创新药上市之初的医保准入都是一个巨大的机遇,尤其是针对同一个适应证的不同产品来说,进医保与没进医保的一年时间差,产品后期进院的难易度天差地别,医保放量的效果还是很明显的。”米伦表示,因此,当产品的商业化战略制定出来以后,市场准入部门进行药物经济学评价的工作也在紧锣密鼓的开展,报价的策略、医保谈判的沟通话术等等都是市场准入部门的功课。“我们要做的就是让它以最短的时间顺利进医保。”

一位biotech公司的政府事务负责人透露,据他的观察,目前药监部门会集中在6月与12月通过审批一波新药申请。“这些幸运儿能够满足新药上市后参加医保谈判的条件,但也经常会遇到踩线失败的情况。”该负责人表示,作为药企,我们看到了审评机构近两年在新药上市审批速度的加速,这是有目共睹的。

新药获批时间的压力也会传导至药企的临床与注册部门,递交的时间、审批中与CDE沟通的情况,都或多或少会影响新药上市的时间。“这是牵一发而动全身的事。”该负责人表示,6月30日,也就成了一批想要通过医保放量的创新药的命门。

随着中国的biotech逐渐步入商业化元年,不论是商业化团队建设还是渠道能力都尚不完备,借医保“之手”实现市场的准入是一种捷径,“630”对于这些创新药来说也就格外重要。

这也就形成了一种新的产业观点:如果可以实现药品上市审批与医保谈判准入的动态衔接,取消6月30日的审批条件,对于刚刚上市的创新药来说,将更好地兑现其商业化价值。

但也出现了另一种声音:如果将顺利进入医保谈判初审名单看作是创新药的“生门”,错过6月30日,就是“死”吗?

非也。

上市当年能进入医保目录已不是新闻,上市当年有机会却放弃进医保反而被广泛关注。

“医保作为主要支付方,进医保就等于要做出较大的价格让步,通过降价能否换来医保内的量,以实现产品销售额的增长,是企业主要需要考虑的地方。”杨捷表示,这也就出现了主动放弃医保而选择自费市场的情况。

“如果想主做国内市场,药价谈判肯定是要去搏一搏的。但是如果企业希望自己的产品在欧美等海外市场拓展,为了维护全球价格体系,那么可能对势必要降价才能进入的医保目录目录,兴趣不会那么大”。曾有创新药企市场准入对E药经理人表示。

从创新药商业化情况来看,也呈现出另一种有趣的现象:进医保与放量,并不画等号。2020年通过医保谈判进入目录的君实生物特瑞普利单抗2022年销售额7.36亿元,而2021年8月与11月上市的康方生物的派安普利单抗与思路康瑞药业的恩沃利单抗均未参与医保谈判,选择了自费市场,但在2022年的上市后第一个整年的销售额已逼近6亿元。

“商业价值的兑现与是否进医保,并不冲突。”前述biotech首席商务官表示,从目前医保谈判的规则来说,新适应证的纳入也需要通过简易续约进行降价谈判,因此对于一些小适应证产品,企业在制定产品销售策略时,就没有将其纳入医保的价格体系中,首次冲击进医保时,往往倾向于将大适应证作为敲门砖,不然会面临二次降价压缩利润空间的局面。同时,他强调,对于创新药来讲,医保目录不是药品销售额的保险箱,最终能不能进院、能卖多少,又是另一个故事了。

实时动态调整的可能性有几分?

虽然医保目录实时动态准入是一种期待,但“一年为期的调整还会是短期的主要步调。”多位药企准入负责人与医保政策专家有此共识,今年的医保目录调整方案也延续了以往的时间节点。

“作为企业方,我们看到了医保谈判规则的日渐完善与进步。国家医保局越来越关注药物本身,不仅仅是价格,创新药给患者、给社会带来的综合价值,社会经济学效益、药物经济学效益等等,医保目录的调整变得越来越科学、理性。”有biotech商务负责人这样说道,“若想实现这种实时的动态衔接还需要医保、药监、卫健多部门的考量与平衡,并不是嘴上说说就能实现的,短期来说,这还只是一个美好的愿望。”

国家医保局也在针对十三届全国人大五次会议第0094号建议的相关答复中表示,国家医保局对创新药品进入医保药品目录予以支持和倾斜,医保药品目录准入范围聚焦上市新药,目录每年常态化调整,部分创新药上市当年即被纳入国家医保目录,迅速推向市场。

一位接近国家医保局的官员也告诉E药经理人,在涉及某些特殊疾病领域,国家医保局已经在探索实时动态纳入,比如此前在新冠治疗药物的医保准入方面。

但对于大部分常规医疗用药来说,药品获批的时间节点如何与谈判准入相衔接,依然需要一个准确的时间点,否则操作灵活度太大。以目前现行的规则来说,先市场准入后医保准入,若两者结合,需要不同政府部门的配合并保持准入时间点的一致性,否则依然是错位准入。

“对于创新药企来说,当然是希望实现这种同步准入,但对于审批部门来说,或许需要成立专门的部门或小组来负责这方面的工作,我认为这是一个循序渐进的过程。”杨捷认为。

虽然域外市场(如欧洲多国)在创新药上市之初制定了同步纳入医保支付的制度,但仔细研究来看,这些国家的支付体系中,实现新药上市后实时准入以商保支付占主流,与国内由医保基金支付为主的支付体系并不相同。

完善医保药品目录调整机制,科学、合理开展目录谈判准入工作是国家医保局一直所坚持的。一位长期关注医改政策的学者告诉E药经理人,创新药准入形成动态谈判是大趋势,但是与上市审批同步依然很难。从药品上市到医保谈判,目前还需要走一段流程,但缩短新上市药品的准入一直是国家医保局正在积极推进的工作。

关于举办2026年度四川省药品生产企业质

各药品生产企业: 2026年是我国..四川省医药保化品质量管理协会召开第七

2025年12月17日,四川省医药保化品..协会党支部组织党日主题学习会

协会党支部组织党日主题学习会 --..协会党支部组织党日主题学习会

协会党支部组织党日主题学习会 --..四川省医药保化品质量管理协会党支部开

为庆祝中国共产党成立104周年,持..四川省医药保化品质量管理协会党支部召

四川省医药保化品质量管理协会党支..四川省医药保化品质量管理协会党支部召

四川省医药保化品质量管理协会党支..关于相关收费标准的公示

根据四川省医药保化品质量管理协会..关于收取2025年度会费的通知

各会员单位: 在过去的一年里,..“两新联万家,党建助振兴”甘孜行活动

为深入贯彻落实省委两新工委、省市..四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指

四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应..四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指

四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应..