前段时间,一则话题#女子吃完感冒药凌晨被送医抢救#冲上了微博热搜。原来,河南郑州李先生的母亲因为感冒,去家附近的诊所开了成袋儿配制好的感冒药,可没想到吃药后,全身过敏起红疹、四肢无力抽搐被送医急诊抢救。

后来,大家才知道这种组合的抗感冒药中含有阿莫西林。家属质疑,大夫开药时却从未询问母亲是否有药物过敏史。

记者来到这家诊所,监控显示医生确实没有询问病人是否有药物过敏史,当事医生也承认自己有疏忽。目前,双方已达成一致,诊所表示会承担相应的责任并加强管理。

在临床上,为避免患者出现上述的急性严重过敏反应,医生药师们在开具处方前一定要详细询问患者药物过敏史。特别是对于临床上常用,但又相对易致急性严重过敏反应的β-内酰胺类药物。

药源性急性严重过敏反应(DIA)是以药物使用为诱因,在用药后数分钟到数小时内发生,可累及心血管、呼吸、神经、消化系统以及皮肤黏膜组织的I型过敏反应[1]。

一

药物过敏反应的4种分型[2]

药物过敏反应根据免疫机制的不同分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四型。

Ⅰ型为IgE介导的速发型过敏反应,通常在给药后数分钟到1小时之内发生,典型临床表现为荨麻疹、血管神经性水肿、支气管痉挛、过敏性休克等;

Ⅱ型为抗体介导的溶靶细胞过程,例如药物诱发的血小板减少性紫癜;

Ⅲ型为免疫复合物介导,例如血清病、药物相关性血管炎等;

Ⅳ型为T细胞介导,例如药物接触性皮炎、固定性药疹、Stevens/Johnson综合征、中毒性表皮坏死松解症等。

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型为非IgE介导的迟发型过敏反应,通常在给药1小时之后直至数天发生。

值得注意的是,β-内酰胺类抗菌药物皮试的主要目的,是通过检测患者体内是否有针对该类药物及其代谢、降解产物的特异性IgE抗体(sIgE),预测发生Ⅰ型(速发型)过敏反应的可能性,降低发生过敏性休克等严重过敏反应风险。

但皮试无法检测药品中是否含有杂质成分,也难以预测Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ型过敏反应。

二

β-内酰胺类药物的交叉过敏反应

药物交叉过敏,是指患者已经对某一种药物发生了过敏反应,以后使用另一种药物,虽然这种药物与首次发生过敏的药物不同,但是因为该药在化学结构上与首次发生过敏的药物相似或有相同化学基团,同样可能发生药物过敏反应[3]。

青霉素与第一代头孢菌素之间的交叉过敏性较多见,可达10%;但第二代头孢菌素与青霉素之间的交叉过敏反应率仅为2%~3%;第三、四代头孢菌素与青霉素之间的交叉过敏反应率更低至0.17%~0.7%。

碳青霉烯类和单环β-内酰胺类抗菌药物的结构与青霉素和头孢菌素的结构存在较大差异,相关前瞻性研究得出,美罗培南和青霉素以及亚胺培南/西司他丁和青霉素交叉过敏反应发生率仅为0.9%[4]。

氨曲南侧链结构与头孢他啶C7位侧链结构相同,研究报道二者之间存在交叉过敏,有明确规定头孢他啶过敏史患者应避免使用氨曲南。

三

还有哪些药物存在交叉过敏?

■喹诺酮类药物

在速发型过敏反应患者中,第一代喹诺酮类药物(萘啶酸)和第二代喹诺酮类药物(诺氟沙星、环丙沙星)之间存在高度交叉过敏反应。

莫西沙星引起速发型过敏反应的发生率高于其他喹诺酮类药物,被认为是最广泛活性交叉过敏药物,但同时也有研究[5]发现对莫西沙星过敏的患者对其他喹诺酮类药物可以耐受。

据报道,对β-内酰胺类药物过敏的患者中,有21%的患者对其他抗生素如喹诺酮类药物过敏,而非β-内酰胺类药物过敏患者发生喹诺酮类过敏的概率仅为1%[6]。据估计,对β-内酰胺类药物有速发型过敏反应对喹诺酮类药物产生过敏反应的风险会增加23倍。

■磺胺类药物[7]

磺胺类药物是含有磺酰胺基的化合物的统称,涉及多科用药,各类药物之间均有交叉过敏。有磺胺类抗菌药过敏史的患者在临床上并不罕见,普通人群中约为3%,而艾滋病患者中可高达60%。

表1 磺胺类常用药物

在一项研究中,发现有青霉素过敏史的患者,使用磺胺类抗菌药发生过敏反应的概率较无过敏史者高7倍[8]。有青霉素过敏史的患者使用磺胺类非抗菌药也是发生过敏反应的高危人群。

■碘过敏相关药物[9]

吲哚菁绿、胺碘酮、普罗碘铵、碘化油注射液、复方泛影葡胺注射液、西地碘片、卵磷脂络合碘片均存在交叉过敏。对碘过敏可能对马来酸氯苯那敏过敏,但不可逆。

最近的几个研究显示碘造影剂之间也存在着交叉过敏反应,其发生与相似的化学结构有关,可能存在着相同的抗原决定簇。

碘造影剂交叉过敏反应之间强关联的有碘克沙醇、碘海醇,中度关联的有碘克沙醇、碘海醇、碘佛醇、碘美普尔和碘喷托,弱关联的有碘帕醇、碘比醇、碘普罗胺和碘克沙酸。

■其他

还有很多类药物存在交叉过敏反应,其中抗菌药物:氨基苷类、四环素类、大环内酯类、硝基咪唑类药物;非抗菌药物:硫脲类、酚噻嗪类、拟交感胺类、茶碱类、非甾体抗炎镇痛药等。

四

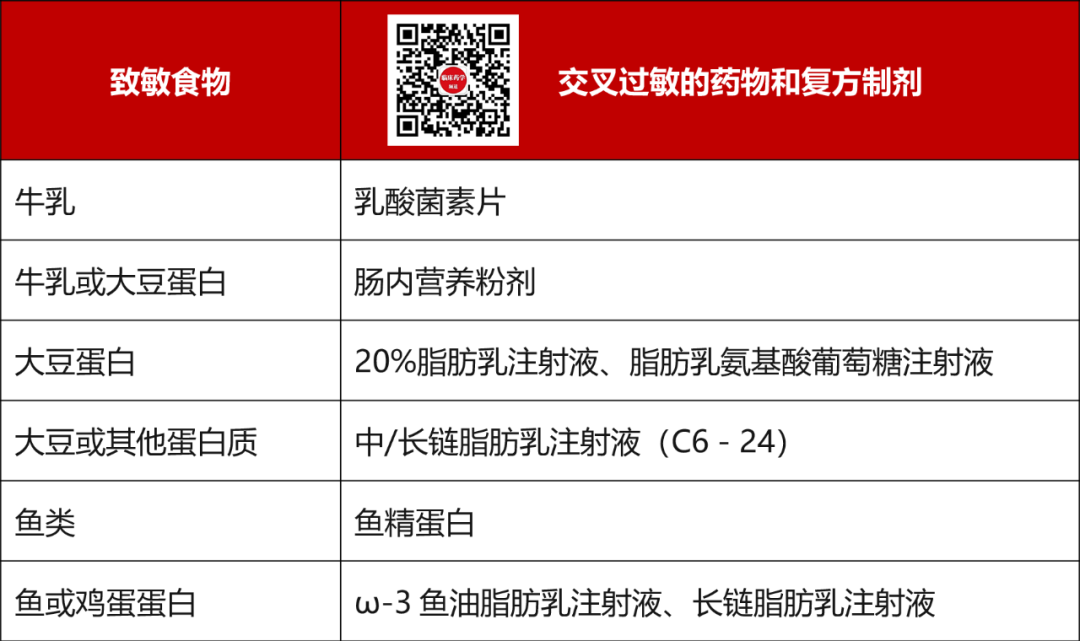

食物与药物之间也存在交叉过敏

表2 总结归纳部分食物过敏患者应该禁用的部分药物

皮试仅为预防过敏反应的措施之一,其预测作用仅限于少数药物引发的IgE介导的速发型过敏反应,其他的大多数药物结果不显著[10]。预防和降低过敏反应风险应更多依靠:

详细询问和甄别过敏史;

用药期间的密切观察;

配备过敏反应抢救药品和设备;

医务人员熟悉严重过敏反应救治措施。

2014年欧洲变态性反应与临床免疫学会(EAACI)发布严重过敏反应诊疗指南,推荐肌注肾上腺素为一线救治措施。一旦发生严重过敏反应,第一时间给予肾上腺素,而且认为肾上腺素对严重过敏反应各个系统的全部症状均有效。

我国β-内酰胺类抗菌药物皮肤试验指导原则也推荐对于严重过敏反应的抢救首选用药是肾上腺素,并强调注射最佳部位为大腿中部外侧。肾上腺素皮下注射因局部血管收缩而吸收缓慢,约6-15min起效,严重过敏反应时皮下注射应摒弃,而采用肌肉注射或静脉注射[11]。

看完了这篇文章,您是否有所收获呢?医师及药师一定要谨记在开具处方及发药前应熟知药品说明书内容,注意复方药物的组成成分,详细询问患者药物、食物过敏史,进行合理用药,防止药物过敏反应的产生。

参考文献:

[1]Ring J,Grosber M,Brockow K,et al. Anaphylaxis[J]. Chem Immunol Allergy,2014,100: 54 - 61

[2]无.β内酰胺类抗菌药物皮肤试验指导原则(2021年版)[J].中国实用乡村医生杂志,2021,28(5):1-4.

[3]HASDENTEUFEL F, LUYASU S, HOUGARDY N, et al. Structure-activity relationships and drug allergy [J]. Curr Clin Pharmacol, 2012, 7(1): 15-27.

[4]李伟,陈红斗,郑芳芳等.依据目前β-内酰胺类抗菌药物交叉过敏反应研究探索相关规范化管理流程[J].中国医院药学杂志,2019,39(15):1591-1594.

[5]Gonzalez T,Lobera A,Blasco M D,et al. Immediate hypersensitivity to quinolones: moxifloxacin cross-reactivity[J]. J Invest Allergol Clin Immunol,2005,15( 2) : 146-149.

[6]Inmaculada D,Esther B,Montanezet I M,et al. Quinolone Allergy [J]. Drug Allergy Testing,2018,13: 137-144.

[7]徐慧敏,蔡宏文,李天元等.磺胺类药物过敏和交叉过敏的研究进展[J].中国药理学与毒理学杂志,2012,26(6):897-902.

[8]Apter AJ,Kinman JL,Bilker WB,Herlim M,Margolis DJ,Lauten- bach E,et al. Is there cross-reactivity between penicillins and ceph- alosporins? [J]. Am J Med,2006,119( 4) : 354. e11-e19.

[9]陈宏,王秋林.碘造影剂过敏反应综述[J].川北医学院学报,2017,32(5):798-802.

[10]魏庆宇,李全生.药物过敏国际共识(2014版)解读[J].医学与哲学·B,2015(7):31-34.

[11]丁全,陈世财,成华等.药源性严重过敏反应在临床上的分析[J].中国临床药理学杂志,2019,35(16):1811-1812.

四川省医药保化品质量管理协会党支部召

按照省市场监督管理局社会组织联合..关于举办2026年度四川省药品生产企业质

各药品生产企业: 2026年是我国..四川省医药保化品质量管理协会召开第七

2025年12月17日,四川省医药保化品..协会党支部组织党日主题学习会

协会党支部组织党日主题学习会 --..关于相关收费标准的公示

根据四川省医药保化品质量管理协会..协会党支部组织党日主题学习会

协会党支部组织党日主题学习会 --..